|

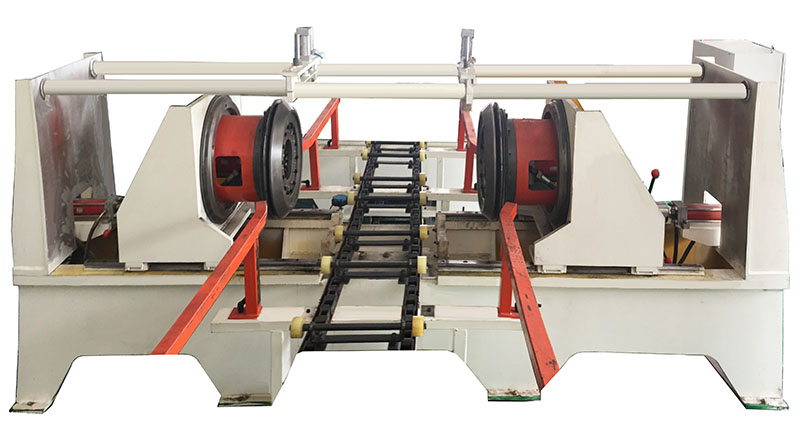

力尔威钢桶翻边涨筋机安装使用说明书

文/王玉生

一、用途

翻边涨筋机是钢桶流水生产线翻边和涨筋工序的主要设备,在钢桶生产线上布置于缝焊机之后封口机之前,主要用途是将经缝焊后的桶身两端加工成圆弧边并涨加强筋,便于后续工序与桶盖咬合封边制作产品钢桶。

二、主要技术参数

| 序号 |

技术特征 |

特征值 |

备注 |

1 |

外形尺寸(长*宽*高) |

4000*800*1600 |

|

2 |

质量(kg) |

5000 |

|

3 |

电压 |

380V |

|

4 |

频率 |

50Hz |

|

5 |

功率 |

液压电机(kW) |

7.5 |

|

6 |

气压压力(MPa) |

0.3 |

|

7 |

液压压力(MPa) |

50 |

|

8 |

加工钢桶尺寸(桶身长) |

810-950 |

|

|

桶直径 |

560-571.5 |

|

三、安装与调试

(一)设备安装

1、设备安装前应整体规划整条钢桶生产线的安装平面布置,并按下列设备基础图预埋固定螺栓(如未预埋,可钻孔使用膨胀螺栓)。

2、将钢丝绳(承载能力大于 5000千克)穿入设备的起吊孔或采用铲车将设备调(铲)入设备基础上,调整设备安装中心,保证整条生产线相关设备中心在允差范围内,并保证本台设备中心线的垂直度在±5允差范围内.

3、将水平仪放置在设备导轨上,调整调节螺丝,保证设备水平的在±1mm/m允差范围内。

4、钻孔穿入膨胀螺栓并紧固。

5、根据产品尺寸调整液压缸行程。

(二)设备调试

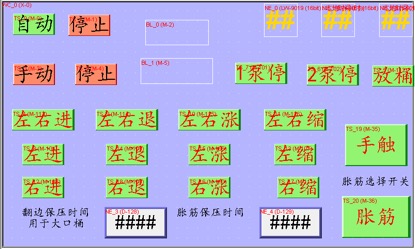

1、启动电源,打开触摸屏,点击“手动”。

2、点击“1#泵”和“2#泵”启动液压泵。

3、点击“左右(左/右)进”到位,根据桶圈长度调整翻边尺寸。

4、点击“左右(左/右)涨”到位,根据设定要求调整涨筋尺寸。

5、调整完毕后,点击“左右(左/右)退” 和“左右(左/右)缩”恢复到原位。

6、调整完毕切断电源。

四、电气接线图 (略)

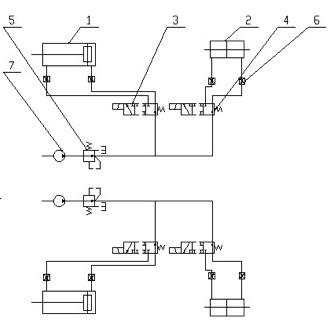

五、液压原理图

1,2-油缸;3,4-电磁换向阀;5-先导阀;6-溢流阀;7-油泵

图1 液压原理图

六、操作规程

图2 控制面板

1、设备开启前,先观察设备上是否有异物,相邻设备及生产线是否具备开机条件;

2、检查气压和液压系统压力是否正常,设备润滑是否良好,符合启动要求;

3、上述条件符合后启动电源,打开触摸屏;

4、确认“左右(左/右)退”退到位后,点击触摸屏“自动”即进入自动生产状态;

注:

1、如需观察自动生产线生产情况时,点击“手触”即可观察到一个完整的循环动作;

2、当不需涨筋时,点击“涨筋”变为“不涨筋”。

七、安全注意事项

1、设备安装前要仔细阅读本说明书,了解相关内容后方可实施安装。

2、设备吊装要选择事宜的吊索,承受拉力要大于设备自重1.2倍;采用叉车搬运其铲载力要大于设备自重1.2倍。

3、设备调试前要认真检查与地基的紧固螺栓是否紧固。

4、设备整体通电前要仔细检查电缆是否有破损、接线是否正确牢固、接地是否良好。确认无误后方可送电。

5、设备调试或每次开机前都应该仔细观察整体生产线是否具备生产条件,确认后方可开机;单台设备调试时要观察本台设备是否有异物放置在导轨上并具备开机条件。

6、正常生产条件下突发阻桶、停止或其它不正常现象时,请立即按下紧急按钮。

7、生产线设备在正常运行情况下,不得用手搬运或碰触桶圈,以防伤人。

8、设备发生故障需检修时,必须将整条生产线切断电源后方可进行。

9、设备调试需带电进行作业,有二人以上操作时必须有专人负责统一指挥协调完成,以防误动作伤人。

10、电气作业需有资质人员进行并对本设备有关要求了解。

八、维护与保养

部位 |

操 作 |

周期 |

D1涨筋盘

(2个) |

空机试运行,看涨筋幅度有否符合要求 |

每周 |

D2汽缸检查

(2个) |

检查气密性,密封圈的完好率 |

每周 |

D3 表面清洁 |

对涨筋机表面进行清洁、保养 |

每日 |

D4 轨道润滑 |

锂基润滑油 |

每周 |

| D5液压泵 |

46#抗膜液压油 |

6个月 |

十、故障及排除

(一)气路系统

序号 |

故障现象 |

故障原因 |

处理方法 |

1

|

桶圈不举、

夹桶不动作 |

举桶/夹桶

气缸无压力 |

检查气路是否接通,如无气接通即可 |

电磁气阀是否不动作,检查气阀是否损坏,如坏更换之;

未坏的话查看控制电源是否松动或接触不良 |

|

|

举桶/夹桶

气缸压力不足 |

检查系统是否漏气,如漏则修复(更换管接头、气管等) |

出气压力不足,调整压力 |

(二)机械部分

序号 |

故障现象 |

故障原因 |

处理方法 |

1 |

翻边不到位 |

调整尺寸不对 |

根据桶圈长度调整机器 |

到位电眼位置不正确 |

长度调整完之后相应的电眼位置也要调整 |

液压压力不够 |

适当加大压力 |

2 |

翻边机不动作 |

机器在非自动状态 |

将机器切换到自动状态 |

机器入口电眼没有检测到 |

根据桶圈高度调整电眼高度 |

链条在非自动状态下输送的 |

将封口机切换至自动 |

(三)液压部分

1、液压泵常见故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

不出油、输油量不足、压力上不去 |

电机转向不对 |

检查电动机转向 |

吸油管或过滤器堵塞 |

疏通管道,清洗过滤器,换新油 |

轴向间隙或径向间隙过大 |

检查更新有关零件 |

连接处泄露,混入空气 |

紧固各连接臼螺仃,避免泄露,严防空气混入 |

油液粘度太大或油液温度升太高 |

正确选用油液,控制温升 |

噪音严重、

压力波动厉害 |

吸油管及过滤器堵塞或过滤器容量小 |

清洗过滤器使吸油管通畅,正确选用过滤器 |

吸油管密封处漏气或油液中有气泡 |

在连接部位或密封处加点油,如噪音减小,可拧紧接头处或更换密封圈;回油管口应在油面以下,与吸油管要有一定距离 |

泵与联轴节不同心 |

调整同心 |

油位低 |

加油液 |

油温低或粘度高 |

把油液加热到适当的温度 |

泵轴承损坏 |

检查(用手触感)泵轴承部分温升 |

泵轴劲油封漏油 |

泄油管道液阻过大,使泵体内压力升高到超过油封许用的耐压值 |

检查柱塞泵泵体上的泄油口是否用单独油管直接接通油箱。若发现把几台柱塞泵的泄露油管并联在一根同直径的总管后再接通油箱,或者把柱塞泵的泄油悉接到总回油管上,则应予改正。最好在泵泄露油漏接一个压力表,以检查泵体内的压力,其值应小于0.08MPa |

2、液压缸常见故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

爬行 |

空气侵入 |

增设排气装置;如无排气装置,可开动液压系统以最大行程使工作部件快速战运动,强迫排除空气 |

液压缸端盖密封圈压得太紧或过松 |

调整密封圈,使之不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄露(大多允许微量渗油) |

活塞杆与活塞不同心 |

校正二者同心度 |

活塞杆全长或局部歪曲 |

校直活塞杆 |

液压缸的安装位置偏移 |

检查液压缸与导轨的平行性并校正 |

液压缸内孔直线型不良(鼓型锥度等) |

镗磨修复,重配活塞 |

缸内腐蚀,拉毛 |

轻微者去锈蚀和毛刺,严重者必须镗磨 |

双活塞杆两端紧帽拧得太紧,使其同心度不良 |

螺帽不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态 |

冲击 |

靠间隙密封的活塞和液压缸间隙过大,节流阀失去节流作用 |

按规定配活塞与液压缸的间隙,减小泄露现象 |

端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用 |

修正研配单向阀与阀座 |

推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止 |

液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏造成高低压腔互通 |

单配活塞和液压缸的间隙或更换O型密封圈 |

由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓动形),致使液压缸两端高低压油互通 |

镗磨修复液压缸孔径,单配活塞 |

缸端油封压得太紧或活塞杆歪曲,使摩擦力或阻力增加 |

放松油封,以不漏油为限校直活塞杆 |

泄露过多 |

寻找泄露部位,紧固各接合面 |

油温过高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速战速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐步减慢直至停止 |

分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封环 |

原位移动 |

换向阀内泄量大 |

更换换向阀 |

差动用单向阀锥阀与阀座线接触不良 |

更换单向阀或研磨阀座 |

换向阀机能选型不对 |

重新选型,有蓄能器的液压系统一般常见用Yx和Y型机型 |

3、溢液阀的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

压力波动 |

弹簧歪曲或太软 |

更换弹簧 |

锥阀与阀座接触不良 |

如锥阀是新的即卸下调整螺帽将导杆推几下,使其接触良好;或更抽象锥阀 |

钢球与阀座密合不良 |

检查钢球圆度,更换钢球,研磨阀座 |

滑座变形或拉毛 |

更换或修研滑阀 |

油不清洁,阻尼孔堵塞 |

疏通阻尼孔,更换清洁油液 |

调整无效 |

弹簧断裂或漏装 |

检查,更换或补装弹簧 |

阻尼孔阻塞 |

疏通阻尼孔 |

滑阀卡住 |

拆出、检查、修整 |

进出油口装反 |

检查油源方向 |

锥阀漏装 |

检查、补装 |

泄漏严重 |

锥阀或钢球与阀座的接触不良 |

锥阀或钢球磨损时更换新的锥阀或钢球 |

滑阀与阀体配合间隙过大 |

检查阀芯与阀体间隙 |

管接头没拧紧 |

拧紧联接螺钉 |

密封破坏 |

检查更换密封 |

噪音及振动 |

螺帽松动 |

紧固螺帽 |

弹簧变形,不复原 |

检查并更换弹簧 |

滑阀配合过紧 |

修研滑阀,使其灵活 |

主油阀动作不良 |

检查滑阀与壳体的同心度 |

锥阀磨损 |

换锥阀 |

油路中有空气 |

排出空气 |

流量超过允许值 |

更换与流量对应的阀 |

和其他阀产生共振 |

略为改变阀的额定压力值(如额定压力值的差在0.5MPa以内时,则容易发生共振) |

4、减压阀的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

压力波动不稳定 |

油液中混入空气 |

排除油中空气 |

阻尼孔有时堵塞 |

清理阻尼孔 |

滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住 |

修研阀孔及滑阀 |

弹簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或弹簧太软 |

更换弹簧 |

钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确 |

更换钢球或拆开锥阀调整 |

二次压力升不高 |

外泄露 |

更换密封件,紧固螺钉,并保证力矩均匀 |

锥阀与阀座接触不良 |

清理或更换 |

不起减压作用 |

泄油口不通;泄油管与回油管道相连,并有回油压力 |

泄油管必须与回油管道分开,单独回入油箱 |

主阀芯在全开位置时卡死 |

修理、更换零件,检查油质 |

5、节流阀、调速阀的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

节流作用失灵及调速范围不大 |

节流阀和孔的间隔过大,有泄露以及系统内部泄露 |

检查泄露部位零件损坏情况,予以修复、更新,注意接合处的油封情况 |

节流孔阻塞或阀芯卡住 |

拆开清洗,更换新油液,使阀芯运动灵活 |

运动速度不稳定如逐渐减慢、突然增快及跳动等 |

油中杂质粘附在节流口边上,通油截面减少,使速度减慢 |

拆卸清洗有关零件,更换新油,并经常保持油液洁净 |

节流阀的性能较差,低速运动时由于振动使调节位置变化 |

增加节流联锁装置 |

节流阀内部、外部有泄露 |

检查零件的精确和配合间隙,修配或更换超差的零件,连接处要严加封闭 |

在简式的节流阀中,因系统负荷有变化使速度突变 |

检查系统压力和减压装置等部件的作用以及溢流阀的控制是否正常 |

油温升高,油液的粘度降低,使速度逐步升高 |

液压系统稳定后调整节流阀或增加油温散热装置 |

阻尼装置堵塞,系统中有空气,出现压力变化及跳动 |

清洗零件,在系统中增设排气阀,油液要保拆洁净 |

6、换向阀的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

滑阀不换向 |

滑阀卡死 |

拆开清洗脏物,去毛刺 |

阀体变形 |

调节阀体安装螺钉使压紧力均匀或修研阀孔 |

具有中间位置的对中弹簧折断 |

更换弹簧 |

操纵压力不够 |

操纵压力必须大于0.3MPa |

电磁铁线圈烧坏或电磁铁推力不足 |

检查、修理、更换 |

电气线路出故障 |

消除故障 |

电液换向阀控制油路无油或被堵塞 |

检查原因并消除 |

M、K、H型电液换向阀背压低或失灵 |

调整背压压力或进行清洗 |

电磁铁控制的方向阀作用时有响声 |

滑阀卡住或摩擦力过大 |

修研或调研滑阀 |

电磁铁不能压到线 |

校正电磁铁高度 |

电磁铁芯接触面不平或接触不良 |

消除污物,修正电磁铁铁芯 |

7、液压单向阀的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

油液不逆流 |

控制压力过低 |

提高控制压力使之达到要求值 |

控制油管道接头漏油严重 |

紧固接头,消除漏油 |

单向阀卡死 |

清洗 |

逆方向不密封,有泄露 |

单向阀在全开位置上卡死 |

修配,清洗 |

单向阀锥面与阀座面接触不均匀 |

检查或更换 |

保压性能差 |

控制油管接头和接合面有渗漏现象 |

紧固接头,消除漏油 |

单向阀锥阀与阀座线接触不好 |

研磨阀座或更换单向阀 |

单向阀卡死 |

清洗 |

使用寿命短 |

换向冲击大 |

消除冲击,系统增加卸压阀 |

8、油温过高的故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

当系统不需要压力油时,而油仍在溢流阀的设定压力下溢回油箱 |

卸荷回路的动作不良 |

检查电气回路、电磁阀、先导回路和卸荷阀的动作是否正常 |

液压元件规格选用不合理 |

阀规格过小,能量损失太大 |

根据系统的工作压力和通过该阀的最大流量选取 |

选用泵时,泵的流量过大 |

合理选泵 |

冷却不足 |

冷却水供应失灵或风扇失灵 |

消除故障 |

冷却水管道中有沉淀 |

消除沉淀 |

散热不足 |

油箱的散热面积不足 |

改装冷却系统或加大油箱容量及散热面积 |

液压泵过热 |

由于磨损造成率损失 |

修理或更换 |

用粘度过低或过高的油工作 |

选择适合本系统粘度的油 |

油液循环太快 |

油箱液位太低 |

加油液到推荐位置 |

油液的阻力 |

管道的内经和需要的流量不相适应或者由于阀门的内经不够大 |

装置适宜尺寸的管道和阀门,或降低功率 |

变量泵系统温升快 |

系统中的溢流阀压力低于变量泵调定压力,造成变量泵不变量,当定量泵使用 |

当溢流阀压力调高,大于变量泵压力0.5MPa,当安全阀用 |

9、液压系统故障分析及排除方法

故障现象 |

故障分析 |

排除方法 |

系统使用一段时间后噪声增大 |

滤油器阻塞 |

清洗滤油器,更换新油 |

泵吸空 |

紧固各连接处,避免泄露,防止吸空现象 |

油泵磨损 |

修理或更换油泵 |

液压系统温升快 |

系统无冷却装置,散热差 |

增加冷却装置或增大油箱容积 |

高压情况下溢流量大 |

采用变量泵或双泵供油系统,使高压情况下的溢流量减小 |

系统调压过高 |

按实际工况调整系统压力 |

工作部件原位时油由泵未卸荷 |

检查、修理卸荷装置 |

冷却系统失效 |

修理冷却系统 |

系统液压冲击大 |

换向时无缓冲装置 |

换向阀增加阻尼,减少换向时的冲击 |

保压系统卸压时无卸压装置 |

增加卸压阀 |

换向频率快 |

降低换向频率 |

油缸原始位置位移 |

换向阀内泄量大 |

更换换向阀,有蓄能器的系统原位增加卸荷位置 |

液控单向阀或差动用单向阀锥阀与阀座线接触不良,泄漏量大 |

更换单向阀或研磨阀座 |

换向阀选型有误 |

更换换向阀 |

立式油缸背压力太低、平衡块轻 |

调整背压压力,增加平衡块重量 |

系统压力调不上去 |

先导式溢流阀阻尼孔堵塞或主阀卡死 |

拆下清洗 |

油泵零件磨损 |

检查油泵的效率、更换油泵 |

换向阀中间位置卡死使油泵卸荷 |

修理换向阀 |

先导阀弹簧断裂或太弱 |

更换弹簧 |

10、液压站联机试验时应注意的事项

1、必须用滤油车通过20mm过滤向油箱注入清洁的液压油至液位计上限位置。 |

推荐采用的油液: |

夏季:YA-46N抗磨液压油 |

冬季:YA-32N抗磨液压油 |

采用柱塞泵:中高压齿轮泵,叶片泵压力较高的系统:YA-46N抗磨液压油 |

采用叶片泵:低压齿轮泵压力较小的系统:YA-32N抗磨液压油 |

2、柱塞泵开机前必须从泄油口向泵壳体内注满清洁的液压油。 |

3、开机前,必须将吸油管道截止阀打开。 |

4、开机前必须将溢流阀压力将至零位。 |

5、开机前必须点动观察电动机与油泵的旋向是否一致,无特殊情况,电动机风扇处的旋向应当顺时针转动。 |

6、液压油缸必须进行反复运动,排除管道内的空气。 |

7、系统试验时,应分级逐步提高系统压力档次,最后达到工况要求。 |

|