|

工业包装品回收成本及渠道优化研究(1)-绪论

文/金大鑫

摘要:随着工业经济的发展,工业包装品的使用量越来越大,随之产生的工业包装品废弃物也越来越多,对环境造成了较大的威胁。为了使工业包装品得到最充分的利用,减少废弃物的产生,必须对工业包装品回收体系进行研究,使得回收的经济效益和生态效益达到最优。

本文以工业包装品为研究对象,在分析工业包装品回收体系和成本的基础上研究了基于Stackelberg博弈的工业包装品回收渠道优化选择和实施问题。首先分析了工业包装品的特点和回收的意义,从定性的角度得出工业包装品回收具有可行性和价值。其次,分析了工业包装品回收存在的问题,对工业包装品回收体系进行了研究,构建了工业包装品回收成本效益模型。进一步,针对目前的回收渠道不健全的问题,运用Stackelberg博弈理论,分别建立了生产商回收、需求者回收和第三方回收三种回收渠道下,回收体系的经济效益模型,并求解出回收效益达到最优的渠道设计方案。

根据以上研究成果,本文以C公司托盘回收为例,对现状和回收渠道优化选择进行了研究,验证了模型的科学性和可行性。

关键词:工业包装品,回收体系,成本模型,渠道优化,Stackelberg博弈。

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

伴随着我国经济的高速增长和工业的快速发展,近年来我国包装需求量越来越大,尤其是工业包装品,其使用量增长迅猛,经历了短时间内从小到大的快速发展历程。1980年我国工业包装品的总产值是72亿元,2011年增长到13000亿元,增长了180多倍。其中,纸制包装的产量名列世界第三,塑料、金属和玻璃制品包装产量均列世界第四,集装箱产量已经达到世界第一,这些数据显示我国已经成为世界上的包装大国。这从一方面反映了我国经济的高速增长,但是另一方面,从环保的角度分析,工业包装品使用量的增大可能会带来更大的危害,使得随之产生的包装废弃物逐年增长。数据显示,2012年,我国工业包装品废弃物总量已经达到3000万吨以上,并且随着国家向工业化的转变,该数据呈现上升的趋势。从包装材料的提取到工业包装的生产、使用和废弃,都是不断消耗社会资源、影响人类生存环境的过程。工业包装品的巨大需求是造成环境污染、资源枯竭的主要原因之一,并且直接影响到社会经济的可持续性发展,有悖于绿色、低碳经济的发展。但是,目前对工业包装品的回收循环利用并没有得到足够的重视,大多数包装是一次性使用,用完后即成为废弃物,被当作垃圾处理。

我国回收物流的研究从2世纪初期才逐渐引起重视,并且研究领域逐渐扩大,研究内容也越来越深入,遗憾的是绝大部分是针对产成品回收的研究,很少有专门研究工业包装品等辅助材料的。随着近几年工业包装品使用量的剧增,工业包装品的回收才慢慢进入到相关学者的研究领域,不过研究内容较浅显,主要是提出工业包装品回收的意义和重要性等定性的内容,深入研究尚缺乏,比如回收体系和回收渠道的建立、回收模式、回收网络建立、回收的经济效益分析等等相关研究较少。而在发达国家,针对工业包装品回收的研究已经相当成熟,工业包装品的回收甚至被写进有些国家政府政策中。早在20世纪60年代,美国就开始关注包装回收与环境保护的问题,一些州政府甚至通过法律措施强制对包装废弃物进行回收,80年代末,美国联邦政府制定并出台了包装与环境保护总政策。德国也在1991年制定颁布了《包装法》,规定运输包装必须百分百的回收,使用后的包装要由指定的DSD公司回收,其目标是减少包装废弃物的总量,削减包装材料的使用量和减少原材料的消耗。1993年,日本正式执行《能源保护和促进回收法》,强调企业必须生产可以回收利用的包装产品并对可回收的包装废弃物进行有选择的收集,此外,在1995年,提出了“污染者付款”模式,即消费者负责将包装废弃物分类,然后由市政府负责收集已分类的包装废弃物,再由获得政府批准的私有企业对包装废弃物进行回收再处理。还有其他一些发达国家,如丹麦、加拿大、比利时等都颁布了相关的分类法规,以降低包装废弃物对环境造成的影响。但我国目前对包装回收的研究相对较少,相关法律法规更是严重滞后于这些发达国家。

因此,在工业包装品使用量日益扩增的形势下,研究工业包装品的回收已经刻不容缓,探索工业包装品的回收渠道,选择最优的回收方式,对提高工业包装品的回收利用率、降低对环境的污染,是十分重要的研究课题。另外,在如今全世界对低碳经济和绿色经济的发展越加重视的情况下,选择适合我国工业包装品的回收渠道已经迫在眉睫。

1.1.2 研究意义

工业包装品消耗量的快速增长导致包装废弃物逐年增加,这对我们赖以生存的环境造成的危害也愈加严重。回收物流是物资的逆向运动,即从最终消费者向生产商的流动。回收物流研究的内容广泛,从最初的回收概念、意义、方法等的研究到深入的回收体系的建立、回收成本的分析、回收渠道、回收网络的构建等等均属于研究领域。目前国内对回收物流的研究大多数局限于产成品,包装等辅助材料因其自身价值相对较小还未引起重视,因而,针对包装回收的研究较少,其中,针对工业包装回收的具体回收方法、回收成本经济效益分析、回收体系的建立、回收模式以及回收渠道的构建等等研究更加欠缺。虽然国内对于产成品的回收研究已经相对成熟,但是对工业包装品进行回收是否有必要,由谁组织回收,回收的方式是什么样的,回收后的包装如何处理等一系列问题还没有成熟的研究。

工业包装品对资源的消耗量和能源的使用量数量较大,不可忽略。同时,工业包装品产生的废弃物也严重影响到社会环境,所以回收工业包装品不仅能够直接减少供应链上企业的生产成本,为企业带来经济效益,更重要的是能够减少资源和能源的消耗,促进物资的最大化利用,减少废弃物对环境的污染,创造巨大的社会效益和环保效益。由此看出,无论是从供应链的角度还是从整个社会的角度分析,进行工业包装品的回收都具有必要性和紧迫性。

本文研究的目的和意义是:一方面,通过对回收成本和效益的研究,论证进行工业包装品的回收在产生经济效益的同时,更能创造良好的社会效益,以此激励全社会重视工业包装品回收,并促进相关工作的开展;另一方面,通过应用相关理论知识建立不同回收渠道下工业包装品回收效益的模型,探讨选择合适的工业包装品回收渠道,以促使工业包装品回收的科学实施,使回收量达到最大化,产生最大的经济效益和社会效益。与此同时,作者希望通过本文的研究,激励社会对工业包装品实施科学回收,倡导国家相关政府部门制定并颁布相应的政策法规,以法律的手段加强对工业包装品,或者所有可循环利用包装的回收利用,甚至可以由国家出台建立相应的回收机构和回收体系,以科学合理的方式对工业包装品进行回收利用,从而实现降低全国企业的生产成本,减少对社会对资源和能源的消耗,以更好的保护环境,实现低碳和绿色经济的全面发展。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 回收物流研究现状

回收物流最初是由美国的Stock在1992年提出的,但学术界普遍认可的概念是由 Guide Jr等人在哈佛商业评价中提出的,他们指出,回收物流是为了对回收产品进行处置或者再利用,从客户手中回收使用过的产品所采取的一系列活动。在1997年,Fleischmann等提出,回收物流包含三个部分,第一是从消费者返回到生产者手中,第二是生产者将回收的物品进行再制造处理,最后是对回收物流的再制造品的设计问题,其中前两者是回收物流必须包含的活动,而第三者是使回收物流实现降低成本和提高效率的真正价值所在。Andle和Mrien认为,回收物流能使企业从经济上创造经济效益和竞争优势的企业战略。在1998年,美国回收物流专家Rogers和Tibben-Lembke博士通过收集回收物流相关的商业操作实例,并且进行了详细的问卷调查,出版了第一本关于回收物流的书《Going backwards: reverse logistics trends and practices》,这本书从回收物流的重要性、管理规制、流程处理以及再生产、未来发展趋势等多方面进行了分析研究,从而使得回收物流逐渐进入大众的视野中,引起广泛的关注。除此之外,Pohlen和Farris,Klausner和Hendrickson以及Realff,Mason,王长琼、赵宜等也从不同方面研究了回收物流的定义、内涵、实践意义和重要性等。

关于回收物流的管理方法也有大量的研究,王文娟在其博士论文中探讨了回收物流传统模式、企业自营模式、生产商联营模式和外包模式各自的优劣势、适用条件等,为企业决策提供基础的分析依据,并且,对回收物流模式决策方法进行了深入研究,基于密切值法的组合赋权多属性决策理论,提供一种简单、实用、科学的方法。常香云在博士论文中构建了企业产品全生命周期回收物流管理战略,认为企业应该在产品的整个生命周期中关注回收物流,即研发、生产、销售、消费和废旧处理五个阶段,并详细探讨了各个阶段企业回收物流的管理策略和管理重点,文中还对回收模式、回收处理决策、回收物流网络结构模型等进行了研究。李巍通过介绍介绍回收物流的内涵与成因,分析了其对企业发展所产生的经济效益,并从国家政策、信息系统、回收中心等角度初步探讨了回收物流发展的策略选择。谢卓君等学者均从不同方面提出了我国回收物流的管理策略,包括增强意识、建立法规、引进技术、构建回收中心、建立信息系统等等。

随着研究的深入,许多专家学者开始对回收物流的效益、回收网络及模型等进行研究分析。曾敏刚和田洪红结合回收物流和生态效益的基本理念,对国内外电子产品的回收物流企业的现状进行了概括,分析了回收生态效益的内涵,并提出了具体的生态效益的指标体系,探讨了电子产品的回收物流生态效益指标体系设计原则与评价方法,并进一步利用层次分析法确定了各个指标的权重。徐维阳和周世东站在社会效益的角度对回收物流进行评价,分析了回收物流社会效益评价的指标体系,包括经济贡献、生态贡献和社会贡献,并借助于模糊层次分析法,进一步建立了回收物流社会效益评价的模型。张康、苏春、许映秋在研究汽车材料回收经济和环保价值的基础上,提出了基于模糊层次分析法的汽车材料的回收性价值评估,并证明了模糊层次分析法能够为回收提供决策支持,以实现资源的最大化利用。周三元在其研究的基础上,建立了产品的回收物流成本-收益系统,并借助系统动力学的理论工具,构建了产品回收的成本收益因果关系图和系统流图模型,对该模型进行了仿真分析,最后得出结论,回收产品的质量不同导致处理的方式也不同,并影响到回收的成本-收益。李建强对具有多仓储中心的回收物流经济批量进行了研究,设置了一套具有基础代表性的、经济可行的回收物流经济批量方案,为解决回收物流的经济性和及时性提供了参考价值。张微、曹飞、郭腾达等在论文中分别从不同角度对回收物流的经济效益模型、评价体系和回收物流的价值链等进行了深入的研究。除此之外,吕新福、蔡临宁、曲志伟从系统研究的角度出发,研究了固体废弃物的回收中转站的选址问题和废弃物运输路线的安排问题,建立了选址-路径规划问题模型——PLRP-IF 模型,并采用两阶段的 Tabu搜索启发式算法对这个模型进行了求解,得出合适中转站的数量和位置,同时给出了相关车辆的调度优化方法。狄卫民和王梅杰以回收中心和处理工厂对废旧品的供需关系为起点,建立了关于回收中心和处理工厂的二级生产库存的优化模型,并且给出了确定回收中心和处理工厂所需要的最小仓储空间的方法,同时给出了它们在一个运作周期内平均库存量和库存费用的方法。雷定猷和汤波等在考虑再生资源回收量和需求量波动性的基础上,以追求回收物流的总成本最小化为优化目标,构建了具备回收起点、回收中心和集散市场以及深加工中心的四层级、多品种、单周期再生资源的回收物流网络规划模型,并且采用基于回收主体综合处理能力及映射关系的改进优化策略,设计了两阶段的启发式算法对该模型进行求解。孙良峰、张书有等在介绍复杂产品绿色选材原则和过程的基础上,分析了选材方案对回收策略的影响,然后基于多色理论构建了复杂产品材料组成的多色图模型,并以此为基础,研究分析了基于多色图模型的选材和回收策略的实现过程,最后再根据材料的相容性确定了材料回收的方式,从而为有效的计算回收成本,得到回收的经济效益提供了科学的方法。还有其他相关研究,韩小花、黄宗盛等对闭环供应链中回收物流的渠道优化、博弈决策、选择策略等进行了大量深入的研究。这些研究对回收物流在国内的发展起到了一定促进作用。

1.2.2 包装回收研究现状

随着我国工业包装品使用量的剧增,国内回收物流的研究从产成品逐渐扩展到包装等辅助材料领域。此外,针对包装回收的价值、回收策略到回收体系、回收渠道等,国内外学者也都有一定的研究探讨。

彭国勋和张晓光对包装废弃物回收的背景、现状和技术进行了较全面的论述,认为决定包装废弃物回收率和处置率的关键是建立完善的包装废弃物回收法规与扶持循环经济生产企业的优惠政策。施爱芹和俞洁针对废弃型易耗包装的主流现状,强调重复利用是减少固体包装废弃物、促使资源充分利用的重要方法,并提出应该从源头对包装进行减量化设计,尽可能延长包装产品生命周期,多样化设计可重复利用的耐用的“零废弃”包装。戴铁军和高新昕提出我国包装工业应该以“减量化、再利用、再循环”为原则,大力推广生态设计,实施清洁生产,推进包装减量化使用,加大循环,并建立相应的回收体系,加快回收技术研发,加强生产者责任制制度建设以及针对过度包装的监管力度,全面促进包装工业的生态化改造和技术提升。周炳炎等在论述国内包装废弃物现状、回收存在的问题以及回收物流特点的基础上,探讨了包装废弃物的回收模型及相关回收体系的建立,并提出基于再生资源企业的回收物流模式和“塞普利”包装废弃物的回收及物流模式两种值得借鉴的回收模式。。

关于包装回收的方法、对策和模型也有一定的研究。金雅宁等通过调研,分析了我国复合包装材料的回收利用和回收体系的现状,论述了复合包装材料的回收初步实行生产者责任延伸制的经验和形式,提出了复合包装材料废弃物回收过程中存在的问题,并给出了相应的对策和措施,如落实生产者责任延伸制度,加强利用技术的研发,加强对回收企业和利用企业的布局规划等。任建伟和章雪岩以托盘为研究对象,提出了改进的托盘共用系统,以回收的总成本最小化为目标,考虑库存成本、运输成本和约束因素等,建立了托盘共用系统的托盘回收整数规划模型,和供给不确定的托盘共用系统的托盘回收随机规划模型。毛小萌详细分析了我国的包装废弃物的回收物流现状和存在的问题,并且提出了包装废弃物的回收物流管理的对策,如包装设计减量化、完善相关法律法规、构建回收处理体系、增强回收意识等,并从职能部门建立和回收联盟两个方面对我国包装企业发展回收物流提出了建议。另外,张卉在论文中运用不同理论对包装废弃物的回收模式进行了研究,倪珊珊、张慧等对托盘回收的网络设计、回收路径等问题进行了研究。

1.2.3 Stackelberg 博弈研究现状

一般认为,博弈理论起源于1994年,它是由冯.诺依曼和摩根斯坦恩合作的巨作《博弈论与经济行为》提出的,博弈论分为合作博弈和非合作博弈,合作博弈以纳什为代表,在合作博弈的基础上发展出非合作博弈,以Stackelberg为代表。随着发展的深入,对Stackelberg博弈研究的人越来越多,文献等对Stackelberg博弈的概念、内容、方法等进行了较深入的探讨。之后,应用Stackelberg博弈在回收和其他领域中有一定的研究。黄松等对短销售期变质物品的分销网络设计问题进行了研究,基于零售商根据供应商的决策确定自身的最优订货决策的条件下,利用Stackelberg博弈分析方法,建立了分销网络设计模型,并使用拉格朗日松弛算法求解,最后分析了模型最优解对于参数的敏感性。孔鹏志和杨忠直基于循环经济产业链的特征建立了闭环产业链的模型,利用企业之间的Stackelberg博弈分析了消费者、企业和政府之间的利益关联以及三大主体最优决策对闭环产业链的影响方式,研究表明,消费者的环境偏好越低,政府环境税的标准越低,企业受益越难以向循环产业链上转移。杨宇等针对虚拟网络环境中的资源分配和定价问题,结合Stackelberg博弈模型提出了一种满足底层网络和虚拟网络受益最大化的资源分配和定价方案,然后分别设计了底层网络和虚拟网络基于效用和花费的收益函数,并给出了在完全信息状态下收益最大时的最优策略。另外,代文娟在其论文中基于Stackelberg博弈对网络资源分配和分销渠道定价策略等方面进行了较深入的研究。

通过对上述国内外研究现状的分析,可以看出当前关于包装回收物流有如下的特点和不足:

1)目前绝大多数回收物流的研究对象是产成品,且研究已经具备一定成熟度,但是针对包装等辅助材料的回收研究相对较少,主要是对回收意义、必要性做了一定研究。

2)国内已经开始对Stackelberg博弈及其应用进行研究,但是研究领域比较狭窄,而且尚且很少有运用Stackelberg博弈对包装回收进行研究的内容。

3)包装回收的体系、回收渠道、回收网络规划等方面的内容,还有待进一步深化研究。

因此,有必要针对工业包装品回收的体系及其回收渠道等方面的内容进行研究,以促进我国工业包装品的回收利用。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

本文以工业包装品为研究对象,研究我国工业包装品回收体系,在此基础上,建立三种不同回收渠道下,工业包装品回收体系的效益模型,并运用Stackelberg博弈理论求解,分析出最佳回收效益对应的回收渠道,确定科学的工业包装品回收渠道,最后用实例对研究内容进行验证。本文主要章节安排如下所示:

第一章,绪论。提出本文的研究背景和研究意义,并对国内外研究现状进行分析,在此基础上提出本文的研究内容和框架。

第二章,理论及现状研究。阐述工业包装品的定义及特点,对回收物流和回收渠道相关理论进行研究,然后分析工业包装品回收的意义,最后分析工业包装品回收存在的问题,并提出解决问题的途径。

第三章,工业包装品回收体系构建及成本研究。首先构建工业包装品回收体系模型,然后分析回收体系产生的成本,建立工业包装品回收体系成本模型,分析影响回收体系成本的关键因素,从而找出使工业包装品回收体系效益最大、回收成本最小的方法。

第四章,工业包装品回收渠道决策研究。运用Stackelberg博弈理论,分别建立在生产商回收、需求者回收和第三方回收三种渠道下,回收体系的效益模型,并运用 Stackelberg博弈理论求解,通过分析回收体系的最大回收效益,得出研究结论,确定最佳的回收渠道。

第五章,实证研究。以C公司托盘回收为例,对本文的研究内容进行验证。

第六章,总结与展望。总结全文研究内容和其中的不足之处,并对未来的研究进行展望,

1.3.2 技术路线

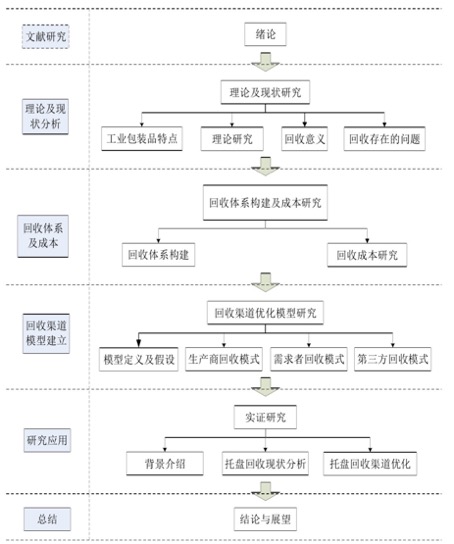

针对本文主要的研究内容,研究框架如图 1.1 所示。

图1.1 技术路线图

本文将根据上述技术路线开展研究,首先是本文研究绪论,然后是理论研究,接下来研究工业包装品回收的现状和问题,然后构建工业包装品回收体系及成本模型,分析降低成本的方法,在此基础上将对回收渠道进行优化研究,并结合案例验证研究模型,最后将对全文研究进行总结。

1.4 研究创新点

本文以工业包装品为研究对象,对工业包装品回收的经济效益和回收渠道优化进行研究,主要的创新点如下:

① 工业包装品回收体系的构建;

② 工业包装品回收成本效益研究;

③ 从整条供应链的角度出发,建立不同回收渠道下,工业包装品回收体系整体的经济效益模型。

【相关链接】

工业包装品回收成本及渠道优化研究(1)-绪论

工业包装品回收成本及渠道优化研究(2)-工业包装品回收理论及现状研究

工业包装品回收成本及渠道优化研究(3)-工业包装品回收体系构建及成本研究

工业包装品回收成本及渠道优化研究(4)-基于 Stackelberg 博弈的工业包装品回收渠道决策研究

工业包装品回收成本及渠道优化研究(5)-实证研究——以C公司托盘回收为例

工业包装品回收成本及渠道优化研究(6)-总结与展望

|